Neu in ANDI / Hinweise zum Antragsverfahren 2025

Folgende wichtigen fachlichen Neuerung ergeben sich für das aktuelle Antragsjahr:

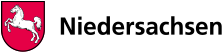

Dokumenten-Upload

Ab 2025 können Sie Dokumente, die als Nachweis für eine Intervention erforderlich sind, in ANDI hochladen (z.B. Qualifikationsnachweise, Nachweise für „aktive Betriebsinhaber, etc.). Hierfür klicken Sie auf der Übersichts-Seite auf den Button „Dokumenten-Upload“. Mögliche Formate sind pdf, jpeg und png. Sie können maximal 50 Dokumente hochladen, wobei das einzelne Dokument maximal 10 MB groß sein darf. Dateien, die größer sind, werden abgelehnt. Wenn die maximale Anzahl von 50 Dokumenten pro Antragsjahr erreicht ist, müssen Sie erst ein Dokument löschen, um ein neues hochladen zu können.

Für das Hochladen wählen Sie bitte eine Kategorie aus, der das Dokument zuzuordnen ist. Dies erleichtert den Bewilligungsstellen die Zuordnung und führt zu einer schnelleren Bearbeitung. Nach Auswahl der Kategorie klicken Sie auf Dokument auswählen und wählen anschließend die hochzuladende Datei aus. Anschließend klicken Sie auf "Dokument hochladen". Sobald die Datei hochgeladen wurde, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.

Wir empfehlen, die hochzuladenden Dateien „sprechend“ zu benennen, so dass der Inhalt offensichtlich ist. Dies erleichtert Ihnen und den Bewilligungsstellen die Zuordnung und minimiert das Risiko, falsche Dateien hochzuladen. Sollte es dennoch vorkommen, dass ein Dokument hochgeladen wurde, das nicht eingereicht werden sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer zuständigen Bewilligungsstelle auf.

Wichtiger Hinweis:

Das Einreichen von Dokumenten, die dem Schriftformerfordernis unterliegen, (z.B. dem Datenbegleitschein) ist über die Funktion Dokumenten-Upload nicht zulässig. Erfolgt das Einreichen auf diesem Weg, gelten die entsprechenden Dokumente nicht als gültig eingegangen. Diese Unterlagen sind weiterhin persönlich, per Post oder Fax bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen.

Steueridentifikationsmerkmal

Jeder Betrieb, der landwirtschaftlich tätig ist und dessen landwirtschaftliche Tätigkeit eine wirtschaftliche Außenwirkung entfaltet, muss die Frage, ob für seinen Betrieb eine wirtschaftliche Tätigkeit gem. § 139 a Abgabenordnung vorliegt zwingend mit "ja" beantworten.

Zur eindeutigen Identifizierung wird jedem wirtschaftlich Tätigen ab November des Jahres 2024 die Wirtschafts-Identifikationsnummer (Wirtschafts-ID) stufenweise ohne Antragstellung zugeteilt. Aufgrund der stufenweisen Zuteilung werden auch zur Antragstellung 2025 viele Begünstigte noch nicht über eine Wirtschafts-ID verfügen.

Die Identifikationsnummer für natürliche Personen (Steuer-ID), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Umsatzsteuer-ID) und die Steuernummer und bleiben neben der Wirtschafts-ID bestehen. Von allen Begünstigten ist verpflichtend ein Steuer-Identifikationsmerkmal anzugeben.

Zu den Steuer-Identifikationsmerkmalen zählen:

- die Wirtschafts-Identifikationsnummer (Wirtschafts-ID, setzt sich aus den Buchstaben „DE“, neun Ziffern und nach einem Bindestrich aus dem im AJ 2025 noch einheitlichen Unterscheidungsmerkmal 00001 zusammen (Beispiel: DE123456789-00001).

- die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (anzugeben bei Personengesellschaften oder juristischen Personen, sofern vorhanden),

- die Steuer-Identifikationsnummer (anzugeben bei natürlichen Personen) und

- die Steuernummer

Bei einer GbR (einschließlich eGbR), die nicht wirtschaftlich tätig ist, sind die Steuer-Identifikationsnummern der einzelnen Gesellschafter der GbR unter Punkt 1.2 zu erfassen. Dies ist hier mit einem Haken bei "Angaben zur Steuer-Identifikationsnummer sind über die Gesellschafter erfolgt" zu bestätigen.

Sofern Sie die Steuer-ID bereits im Vorjahr angegeben haben, ist sie in ANDI vorbelegt.

Vollmacht/Vertretungsberechtigung

Sofern eine Vollmacht/Vertretungsberechtigung besteht und diese hinterlegt ist, ist in ANDI auch die E-Mailadresse der vertretungsberechtigten Person/Organisation verpflichtend anzugeben.

Nachweis der Eigenschaft aktiver Betriebsinhaber

Die Abfrage wurde umgestaltet. Aufgrund einer hohen Anzahl von Falschangaben in 2024 ist nun von allen Antragstellenden jährlich anzugeben, welche Variante zum Nachweis der aktiven Betriebsinhaberschaft auf sie zutrifft. Wichtig ist insbesondere für diejenigen Antragstellenden, die ohne die Anwendbarkeit des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, in einer deutschen Unfallversicherung pflichtversichert wären, zu überprüfen, ob die entsprechende Bescheinigung (A1-Bescheinigung) noch gültig ist und ggf. eine neue gültige Bescheinigung einzureichen.

Sofern Sie die Eigenschaft „aktiver Betriebsinhaber“ darüber erfüllen, dass Sie eine zusätzliche sozialverssicherungspflichtig beschäftigte Arbeitskraft in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigen, sind die Nachweise für jedes Antragsjahr neu vorzulegen.

Flächenbearbeitung/ Nutzcodes und Bindungen

Bitte schauen Sie sich das Verzeichnis Nutzungscodes (ANDI-NC Liste) in Bezug auf die Einstufung der jeweiligen beantragten Kultur und Intervention genau an. Dieses ist besonders wichtig für die beantragten Ökoregelungen und für den Fruchtwechsel. Eine identische Ziffer in der Systematik bildet eine Kulturgruppe.

Neu ist in 2025, die Systematik der Einteilung der Mischkulturen. Die bisherige Unterteilung von zwei Gruppen von Mischkulturen ist auf vier Gruppen erhöht worden und zwar wie folgt: Sommer-Mischkultur (Systematik 4), Feinkörnige Leguminosen-Mischkultur (Systematik 6), grobkörnige Leguminosen-Mischkultur (Systematik 7) und Winter-Mischkultur (Systematik 8).

Neu ist der NC 909 „Wildäsungsfläche mit jährlicher Aussaat“. Dieser NC ersetzt den bisherigen NC 910 „Wildäsungsfläche“, der nicht mehr angeboten wird. Von der Systematik handelt es sich um eine Sommer-Mischkultur. Der NC 909 kann zwei Jahre hintereinander gewählt werden, es muss allerdings jährlich eine Aussaat erfolgen. Aufgrund der GLÖZ7-Vorgaben ist die Codierung drei Jahre infolge nicht möglich. Wenn im Kalenderjahr keine Tätigkeit erfolgen soll, ist Brache (in der Regel NC 591) zu codieren. In diesem Fall findet der Fruchtwechsel statt. Vorteil beim NC 909 ist, dass auch eine Aussaat nach dem 01.04. erfolgen kann, da es sich um eine Ackerfläche handelt, die nicht den Brachevorgaben (z.B. Sperrfrist) unterliegt.

Neu ist ebenfalls, dass der Anbau von Erbsen in eine Sommerung NC 210 „Sommer-Erbse“ und eine Winterung NC 213 „Winter-Erbse“ unterteilt werden kann.

NC 590: Sofern Sie ÖR 1a/b beantragen wollen, ist anzugeben, ob es sich bei dem Bracheschlag um eine Selbstaussaat oder um eine aktive Aussaat im Rahmen der Ökoregelungen ÖR 1a/b handelt. Zur Kennzeichnung nutzen Sie bitte die NC 590 „Brache mit aktiver Aussaat (ÖR 1a)“ oder NC 591 „Brache mit Selbstbegrünung (ÖR1a)“.

Sofern es sich bei Ihrem Betrieb um einen Betrieb mit Gemüseanbau (NC 610/611), Zierpflanzen (NC 718/720), Kräutern oder Gewürzpflanzen (NC 650/690) handelt und Sie die ÖR 2 beantragen möchten, beachten Sie bitte hierzu die differenzierten NC in Bezug auf die Anzahl der Kulturen. Wichtig beim beetweisen Anbau ist, dass jede einzelne Kultur für sich betrachtet, kleiner als 0,1 ha ist; ist sie größer, ist ein eigener Schlag pro Kultur zu bilden.

Der Anbau von Chia ist nun unter dem NC 189 möglich.

NC 919 (Saatmais - Saatgutvermehrung): Sofern Sie einer Fläche mit dem NC 919 codieren, legen Sie bitte einen Nachweis darüber vor, dass es sich tatsächlich um die Vermehrung für Saatgut handelt. Hierfür können z.B. Verträge mit den Saatgutherstellern verwendet werden.

Der NC 587 (Landwirtschaftliche Fläche im Paludi Verfahren ohne landwirtschaftliches Erzeugnis) wurde geschaffen, um Flächen im Paludi-Anbauverfahren zu kennzeichnen. Er soll verwendet werden, wenn die Fläche weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, z.B. mit landwirtschaftlichen Geräten, aber kein landwirtschaftliches Produkt erzeugt wird (z.B. Torfmoose). Der Vorteil dieser Codierung liegt darin, dass der alte „Status“ der Fläche erhalten bleibt, so dass auch bei Konditionalität keine Verstöße zu erwarten sind. Es handelt sich aber nicht um ein landwirtschaftliches Erzeugnis, so dass eine Förderung im Bereich der Direktzahlungen nicht möglich ist.

Wenn es sich um eine landwirtschaftliche Fläche handelt, für die ein NC besteht, auf der dennoch das Verfahren zum Tragen kommt, ist die Bindung 69 zu verwenden. Die Bindung 69 gibt die Möglichkeit, Flächen im Paludi-Anbauverfahren zu kennzeichnen. Beim Paludi-Anbauverfahren handelt es sich um ein Verfahren, bei denen Kulturen im Nassanbau angebaut werden.

Mit der Bindung 68 können, unabhängig von der Kultur Flächen als wissenschaftliche Versuchsflächen gekennzeichnet werden. Die Bindung ist für mehrjährige Versuchsflächen zu nutzen. Beispiele für wissenschaftliche Versuche sind Sortenversuche, Düngungsversuche und Versuche zum Pflanzenschutz deren Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet werden. Ebenso sind dies Versuche, die im Rahmen einer landwirtschaftlichen Aus- und Fortbildung durchgeführt werden. Das Setzen der Bindung hat zur Folge, dass die Flächen bei der GLÖZ7-Betrachtung außen vor bleiben und damit mehrere Jahre hintereinander dieselbe Kultur im Anbauversuch auf der Fläche angebaut werden kann. Für die gekennzeichneten Flächen ist mit Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 30.09. des Antragsjahres, ein Nachweis darüber zu erbringen, dass es sich tatsächlich um eine wissenschaftliche Versuchsfläche handelt. Die entsprechenden Dokumente können Sie über den o.g. Dokumenten-Upload für den jeweiligen Schlag hochladen.

Grünlandfehler: Stellen Sie bei einer Fläche einen DGL-Status fest, der nicht plausibel ist, können Sie bei der Auswahl der Fehlerart unter Grünlandfehler ab 2025 „Dauergrünland nach 2021 neu entstanden“ als zusätzliche Option auswählen. Dann ist auch die Angabe eines Acker-NC möglich.

Agroforstsysteme

Für neue Agroforstsysteme im Sinne des § 4 Absatz 2 und 3 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung ist ab 2025 kein positiv geprüftes Nutzungskonzept für die Agroforstfläche mehr vorzulegen. Die bislang im Nutzungskonzept enthaltenen Angaben und Erklärungen sind nun im Rahmen der Antragstellung, spätestens bis zum 30.09. des Antragsjahres, zu tätigen.

Sofern im Sammelantrag eine landwirtschaftliche Fläche mit einem Agroforstsystem angeben, ist zusätzlich schlagbezogen anzugeben, ob Sie Arten von in Anlage 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung genannten Gehölzpflanzen angepflanzt haben und, wenn dies der Fall ist, das Jahr der Anlage des Agroforstsystems anzugeben.

Wichtig bei der Beantragung eines Agroforstschlages ist folgendes: Der NC (Kultur) ist entsprechend der ldw. Tätigkeit zu wählen.

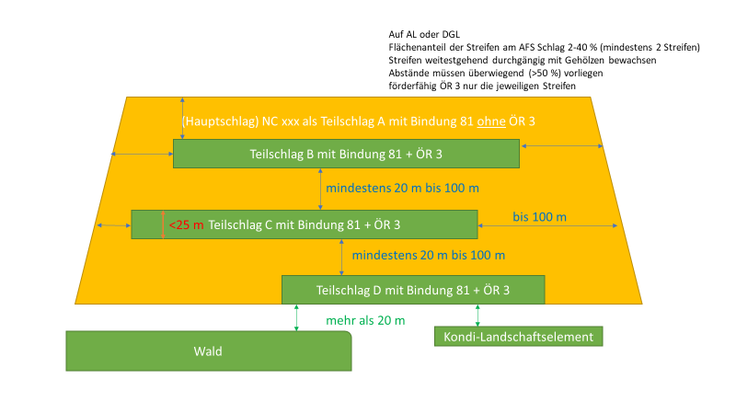

Sie haben die Möglichkeit einen Agroforstschlag mit Agroforststreifen (Bindung 81 an allen Teilschlägen des Agroforstsystems) oder ein Agroforstsystem mit verstreuten Gehölzen (Bindung 82 am Schlag) zu wählen.

Beim Anbau der Gehölzpflanzen verstreut über die jeweilige Fläche, müssen Sie zudem eine Erklärung abgeben, dass die Anzahl der Gehölzpflanzen je Hektar der landwirtschaftlichen Fläche mindestens 50 und höchstens 200 beträgt.

Bei einer streifenförmigen Anlage sind alle Streifen als einzelne Teilschläge des Schlages in ANDI einzuzeichnen (auch die geplanten anzupflanzenden Streifen). Da sich das Agroforstsystem aus allen Teilschlägen des Schlages zusammensetzt, müssen auch alle Teilschläge, die zum Agroforstsystem gehören, die Zusatzangabe 81 erhalten (auch der umgebende Acker oder Grünlandschlag gehört zum Agroforstsystem und benötigt die Bindung 81).

Hinweis: Die Beantragung der ÖR 3 ist nur bei streifenförmigen Agroforstsystemen, und zwar auch nur für die Streifen selbst, zulässig. Sofern Sie ÖR 3 beantragen möchten, ist dies nur möglich, wenn die Zusatzangabe 81 an den Teilschlägen vorhanden ist.

In diesem Beispiel brauchen Teilschlag A bis D die Zusatzangabe 81 und die Teilschläge B, C und D zusätzlich die Zusatzangabe ÖR 3.

Beim Anbau der Gehölzpflanzen in Streifen ist neben der Anzahl und Lage der Streifen eine Erklärung abzugeben, dass der Anteil der Fläche der Streifen an der landwirtschaftlichen Fläche nicht über 40 Prozent liegt.

Zudem ist zu erläutern, dass die Gehölzpflanzen mit dem vorrangigen Ziel der Rohstoffgewinnung oder Nahrungsmittelproduktion angebaut werden. Bei beiden Anbauweisen ist zudem eine Erklärung abzugeben, dass diese Angaben keine Gehölzflächen betreffen, die am 31.12.2022 einem Beseitigungsverbot nach den in § 4 Absatz 3 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung genannten Verordnungen unterlagen.

Wichtig bei der Beantragung eines Agroforstschlages ist folgendes: Der NC (Kultur) ist entsprechend der ldw. Tätigkeit zu wählen.

Den Vordruck für die ergänzenden Angaben/Erklärungen zum Agroforstsystem finden Sie unter "Dokumente und Formulare".

Die Angaben zu den Agroforstsystemen im ersten Antragsjahr werden im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle überprüft.

Agri-Photovoltaik-Anlagen

Ab 2025 entfällt die Förderhöchstgrenze von 85% bei Flächen mit einer Agri-Photovoltaik-Anlage, sodass nur die tatsächlichen Sperrflächen der Anlage nicht förderfähig sind (z.B. das Ständerwerk). Auswirkungen auf die Beantragung in ANDI ergeben sich dadurch nicht.

Hanfanbau

Sofern Sie Direktzahlungen für Flächen beantragen, auf denen Nutzhanf angebaut werden soll, sind die Saatgutetiketten gemeinsam mit der Anlage 1 der BLE (Anzeige des Anbaus von Nutzhanf) mit dem Sammelantrag bei der zuständigen Bewilligungsstelle elektronisch einzureichen. Da die BLE diese Unterlagen ebenfalls benötigt und Sie verpflichtet sind, zumindest die Anbauanzeige direkt elektronisch dort einzureichen, bietet es sich an, beide Unterlagen zusammen an die BLE und die zuständige Bewilligungsstelle zu mailen. Die E-Mailadresse der zuständigen Bewilligungsstelle können Sie der Anlage zur Information nach Art. 13 und 14 DSGVO entnehmen (zu finden unter "Dokumente und Formulare"), für die Kontaktaufnahme mit der BLE nutzen Sie bitte: nutzhanf@ble.de.

Konditionalität - GLÖZ-Standards

GLÖZ 2: "Schutz von Feuchtgebieten und Moore"

Ab 2025 können Sie direkt in ANDI einen Antrag auf Überprüfung der Kulisse der kohlenstoffreichen Böden stellen. Sie können beantragen, dass ein Schlag/Teilschlag innerhalb der Kulisse kohlenstoffreicher Böden als Moor-Treposol eingestuft oder aber komplett aus der Kulisse herausgenommen wird.

Mit Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 31.05.2025 des Antragsjahres ist die begründende Anlage zu dem Antrag einzureichen. Hierzu ist der in ANDI verlinkte Vordruck zu nutzen. Für die Gültigkeit des Antrags ist zudem erforderlich, dass zusätzlich bis spätestens zum 30.06.2025 des Antragsjahres die erforderlichen qualifizierten Nachweise bei der zuständigen Bewilligungsstelle eingereicht werden.

Detaillierte Hinweise dazu, welche qualifizieren Nachweise für die Prüfung der vollständigen Herausnahme bzw. für die Prüfung der Ausweisung mit der Bodenkategorie Moor-Treposol einreichen müssen finden Sie unter dem Webcode: 01042644.

In der ausgewiesenen Gebietskulisse ist im Hinblick auf die Entwässerung durch Drainagen oder Gräben folgendes zu beachten:

Die erstmalige Entwässerung einer landwirtschaftlichen Fläche durch Drainagen oder Gräben darf nur nach Genehmigung durch die zuständige Genehmigungsbehörde erfolgen. Die zuständige Genehmigungsbehörde darf die Genehmigung nur unter Beachtung klimarelevanter Belange, insbesondere der Vermeidung von Kohlendioxidemis-sionen, erteilen. Die Genehmigung bedarf des Einvernehmens der zuständigen Naturschutzbehörde und der zuständigen Wasserbehörde. Wasserrechtliche Zulassungspflichten bleiben unberührt.

Eine Genehmigung durch die zuständige Behörde ist auch erforderlich, wenn bestehende Drainagen oder Gräben zur Entwässerung einer landwirtschaftlichen Fläche in der Art und Weise erneuert oder instandgesetzt werden, dass dadurch eine Tieferlegung des vorhandenen Entwässerungsniveaus erfolgt.

Die zuständige Behörde darf diese Genehmigung nur erteilen, sofern

• die aufgrund der Erneuerung oder Instandsetzung der Drainage oder des Grabens er-folgende Tieferlegung des vorhandenen Entwässerungsniveaus für die Fortsetzung der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf der betroffenen Fläche zwingend erforderlich ist,

• dies zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Natur und der sonstigen Umwelt führt und

• klimarelevante Belange beachtet werden.

Auch diese Genehmigung bedarf des Einvernehmens der zuständigen Naturschutzbehörde und der zuständigen Wasserbehörde. Wasserrechtliche Zulassungspflichten bleiben unberührt.

Im Falle einer Kontrolle ist die Genehmigung vorzulegen. Anträge mit allen erforderlichen Unterlagen sind bei der zuständigen Bewilligungsstelle auf dem dafür bereitgestellten Vordruck einzureichen. Anträge können nach Ausweisung der aktualisierten Gebietskulisse gestellt werden.

Die zentralen Regelungen für den Fruchtwechsel auf Ackerland gemäß GLÖZ 7 wurden vereinfacht: Jede Fläche des Ackerlandes muss innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Jahren mit mindestens zwei unterschiedlichen Hauptkulturen bestellt werden.

Fruchtwechsel auf Betriebsebene: Auf mindestens 33 Prozent des gesamten Ackerlandes eines Betriebes muss die Hauptkultur jährlich gewechselt oder dazwischen eine Zwischenfrucht (auch als Untersaat), die mindestens bis zum Ablauf des 31.12. auf der Fläche vorhanden ist, angebaut werden.

Diese Verpflichtungen gelten unabhängig voneinander, parallel und flächenbezogen. Sie müssen auch dann eingehalten werden, wenn eine Fläche den Bewirtschafter wechselt. Zur Harmonisierung mit der Öko-Regelung 2 (vielfältige Kulturen im Ackerbau) werden Kulturmischungen bei GLÖZ 7 nach denselben Vorgaben (gemäß GAP-Direktzahlungen-Verordnung) wie bei der Öko-Regelung 2 als Hauptkulturen gewertet. Mais-Mischkulturen zählen aber bei GLÖZ 7 erst ab 2026 zur Hauptkultur Mais, bei ÖR 2 bereits ab 2025.

Zur Antragstellung in ANDI kann der Layer Fruchtwechsel (GLÖZ 7) angezeigt werden. Dort sind alle Flächen markiert, die in 2023 und in 2024 mit der gleichen Hauptfrucht bestellt wurden. Als gleiche Hauptfrucht in diesem Zusammenhang gelten alle Ackerkulturen, die der gleichen Systematik zugeordnet sind. Im Layer nicht angezeigt werden Flächen, die mit NC codiert waren, die bei der GLÖZ7-Betrachtung außen vor bleiben können, da für sie Ausnahmen gelten. Ebenso ist eine Einsaat von Zwischenfrucht bei dem Layer nicht berücksichtigt.

Im Layer werden keine NC angezeigt. Der Vorjahres-NC kann der Flächenbearbeitung und/ oder über die Vorjahres-Geometrien aller Begünstigten eingesehen werden.

Der Layer dient lediglich als Hinweis, dass hier für die Einhaltung des GLÖZ 7 besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Die betrieblichen Anforderungen und Ausnahmen zu GLÖZ 7 können in ANDI nicht abgeprüft werden.

GLÖZ 8: "verpflichtende Stilllegung"

Die Verpflichtung, einen Mindestanteil des Ackerlandes als nichtproduktive Fläche vorzuhalten, entfällt ab 2025. Die Erfassungsfelder „GLÖZ8 – aktive Begrünung“ und „GLÖZ8 – Selbstaussaat“ an den Schlägen/Teilschlägen sowie das Erfassungsfeld „GLÖZ8“ bei den LE-Teilschlägen sind daher in ANDI 2025 nicht mehr vorhanden.

Ausführliche Informationen zu den GLÖZ-Standards und den einzuhaltenden Grundanforderungen können Sie der Infobroschüre entnehmen, die Sie unter "Dokumente und Formulare" einsehen können.

Soziale Konditionalität

Ab 2025 ist die Gewährung von Agrarzahlungen auch an die Einhaltung von Vorschriften im Hinblick auf bestimmte Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen geknüpft. Diese Verknüpfung wird als „soziale Konditionalität“ bezeichnet. Die hierzu bestehenden Bestimmungen können Sie dem entsprechenden Infopapier unter "Dokumente und Formulare" entnehmen.

Öko-Regelungen (ÖR)

Neben den verpflichtend einzuhaltenden GLÖZ-Standards besteht die Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme an den Öko-Regelungen. In 2025 gibt es hierzu folgende Neuerungen:

Öko-Regelung 1a "Nichtproduktive Flächen auf Ackerland":

Es können bis zu 8 % anstatt bisher 6 % des förderfähigen Ackerlands eingebracht werden (bzw. im Falle von nur einem Hektar ggf. auch mehr). Die Prämienstaffelung bleibt erhalten. Das heißt, die zusätzlichen zwei Prozent werden die dritte Prämienstufe erweitern, so dass weiterhin für die über den Umfang von 2 % hinausgehende ÖR 1a-Fläche die dritte Prämienstufe von 300 EUR/ha gelten wird (falls nicht die sogenannte 1-Hektar-Regel greift).

Aufgrund von Änderungen bzgl. der Vorgaben zur aktiven Begrünung bei ÖR 1a waren Änderungen in der Beantragung erforderlich. Es ist nun am Schlag mit ÖR 1a durch die Auswahl des entsprechenden NC anzugeben, ob die Begrünung als „aktive Begrünung“ (NC 590) oder durch „Selbstbegrünung“ (NC 591) erfolgt.

Im Fall einer aktiven Begrünung durch Aussaat muss die Saatgutmischung mindestens fünf krautartige zweikeimblättrige Arten enthalten. Durch Auswahl des NC 590 erklären Sie zugleich, eine solche Saatgutmischung zu verwenden.

Wenn Sie einen der beiden o.g. NC ausgewählt haben, müssen Sie zusätzlich noch die ÖR 1a hinzufügen, sofern Sie diese beantragen möchten.

Öko-Regelung 1b "Anlage von Blühflächen und -streifen auf Ackerland oder in Dauerkulturen":

(nur möglich, wenn ÖR 1a beantragt wird)

Abweichungen von der Mindestbreite sind unschädlich, solange die Vorgabe auf der überwiegenden Länge eingehalten wird.

Um die Ökoregelung 1b beantragen zu können, wählen Sie zuerst ÖR 1a aus und gehen dann auf „Weitere hinzufügen“. Erst dann wird Ihnen die ÖR 1b angeboten, die Sie dann hinzufügen können.

Eine weitere Änderung, die sich auch auf die Beantragung der auf ÖR 1a/b auswirkt, ist, dass eine landwirtschaftliche Tätigkeit nur noch in jedem zweiten Jahr erfolgen muss. Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist bei Beantragung dieser ÖR nun zusätzlich die Angabe des Ansaatjahres erforderlich. Die entsprechenden Saatgutbelege sind mit Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen. Nutzen Sie hierfür gern den Dokumentenupload.

Öko-Regelung 1d "Altgrasstreifen oder –flächen in Dauergrünland":

Analog zur 1-Hektar-Regelung der ÖR 1a sind Altgrasstreifen oder –flächen im Umfang von bis zu einem Hektar auch dann begünstigungsfähig, wenn diese mehr als sechs Prozent des förder-fähigen Dauergrünlands des Betriebs ausmachen. Für diesen Hektar wird die höchste Prämien-stufe (900 EUR/ha) gewährt werden.

Die Verpflichtung, den Standort des Altgrasstreifens/ –fläche alle zwei Jahre zu ändern, entfällt. Es wird aber aus Naturschutzgründen empfohlen, den Standort zu wechseln.

Der Schlag oder Teilschlag, der für den Altgrasstreifen/die Altgrasfläche in Dauergrünland genutzt wird, muss die Mindestgröße von 0,1 ha erfüllen. Bis zu einer Schlaggröße bis zu 0,3 ha ist der Streifen als eigener Schlag beantragbar. Bei Flächengrößen über 0,3 ha müssen mindestens 2 Teilschläge vorhanden sein. Die ÖR 1d-Flächen des Dauergrünland-Schlages, die in der Summe größer als 0,3 ha sind, sind höchstens im Umfang von 20 Prozent des Dauergrünland-Schlages begünstigungsfähig. Die Altgrasfläche muss weiterhin abgrenzbar sein.

Die Altgrasfläche darf das ganze Jahr über nicht gemulcht werden, d. h. es darf keine Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung vorgenommen werden.

Der Altgrasstreifen unterliegt einer landwirtschaftlichen Tätigkeit und muss landwirtschaftlich genutzt werden. Eine lediglich alle 2 Jahre stattfindende Mindesttätigkeit reicht nicht aus und führt zur Aberkennung der Förderfähigkeit in dem Jahr, in dem keine landwirtschaftliche Tätigkeit erfolgt ist.

Öko-Regelung 2 "Anbau vielfältiger Kulturen":

Zur besseren Berücksichtigung der Kulturvielfalt des „Beetweisen Anbaus“ sind Unterscheidungen bei der Anzahl der erforderlichen Hauptfruchtarten erfolgt. Neben den bisherigen NC für den beetweisen Anbau (NC 610,650, 720) wurden neue NC geschaffen (611, 690, 718), um darstellen zu können, ob jeweils bis zu 4 Kulturen angebaut werden oder 5 und mehr Kulturen. ÖR 2 fähig wäre jedoch nur ein beetweiser Anbau von mehr als 5 Kulturen.

Zusätzlich werden Mischkulturen von feinkörnigen und großkörnigen Leguminosen werden als unterschiedliche Hauptfruchtarten berücksichtigt und es wird zwischen Winter- und Sommermischkulturen differenziert.

Alle Mischkulturen mit Mais werden wegen der üblichen Dominanz von Mais zu der Hauptfruchtart Mais zählen (bei ÖR2 bereits ab 2025, bei GLÖZ7 erst ab 2026).

Öko-Regelung 3 "Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Acker- und Dauergrünland":

Förderfähig sind die zur Antragstellung bereits vorhandenen Streifen eines Agroforstschlages der auf Ackerland oder Dauergrünland vorhandenen Gehölzstreifen, die in der Summe zwischen mind. 2 % und max. 40 % des Schlages umfassen darf. Ein Mindestabstand zum Rand der Fläche ist nur noch erforderlich, wenn die Fläche an Wald oder bestimmte Landschaftselemente angrenzt. Der Höchstabstand eines Streifens zur Schlaggrenze darf überwiegend nicht mehr als 100 m betragen. Die Mindestbreite von Gehölzstreifen beträgt überwiegend höchstens 25 m. Der Abstand zwischen zwei Streifen muss überwiegend zwischen 20 und 100 m betragen.

Durch eine Negativliste werden nachteilige invasive Gehölze von der Förderung ausgeschlossen. Für die Beantragung ist es nicht mehr erforderlich, dass ein positiv geprüftes/genehmigtes Nutzungskonzept vorgelegt wird. Es sind aber die unter dem Punkt „Agroforst“ dargestellten Angaben und Erklärungen auf dem dafür vorgesehenen Vordruck (s. "Dokumente und Formulare") abzugeben.

Im Gesamtbetrieb ist vom 01. Januar bis zum 31. Dezember durchschnittlich ein Viehbesatz von mindestens 0,3 und höchstens 1,4 raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) je Hektar förderfähiges Dauergrünland einzuhalten. Über einen Umrechnungsschlüssel werden alle gehaltenen Tiere des Betriebes (einschließlich Pensionstieren) zu den o.g. Viehbesatzdichten gezählt. Ab 2025 werden auch Dam- und Rotwild bei der Berechnung der raufutterfressenden Großvieheinheiten berücksichtigt. Damit können auch Betriebe an dieser ÖR teilnehmen, die diese Tiere halten.

Die Verwendung von Dünger einschließlich Wirtschaftsdüngern ist nur in dem Umfang erlaubt, der dem Dunganfall von höchstens 1,4 RGV je Hektar förderfähigem Dauergrünland entspricht. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewendet werden. Es gilt ein Pflugverbot im Antragsjahr.

Hinweis: Lämmer sind von den angegebenen RGV für die Kategorie „Schafe/Ziegen“ mit umfasst.

Öko-Regelung 5 "Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens 4 regionalen Kennarten":

Um den Erhalt von artenreichem Dauergrünland zu stärken sind Dauergrünlandflächen förderfähig, auf denen das Vorkommen von mindestens je vier Pflanzenarten auf zwei Abschnitten des Schlages aus der Landesliste der Kennarten oder Kennartengruppe für artenreiches Grünland nachgewiesen wird.

Die regionaltypischen Kennarten und Kennartengruppen des artenreichen Grünlandes gemäß § 17 Absatz 3 Nummer 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung für die in § 20 Absatz 1 Nummer 5 des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes genannte Öko-Regelung sind in Anlage 1 zur Nieder-sächsische Verordnung über die Ausführung der Direktzahlungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (NDZInVeKoSAV) festgelegt. Die Liste der Kennarten für ÖR 5 finden Sie unter "Dokumente und Formulare". Dort finden Sie auch den Kartierbogen GN5 / ÖR 5.

Die Kartierung ist von Ihnen selbst oder Bevollmächtigten vorzunehmen. Der Kartierbogen muss auf dem Betrieb vorgehalten werden, eine Einreichung bei der Bewilligungsstelle ist nicht notwendig.

Die Kartierung ist je Schlag anhand der längsten möglichen Geraden, die die betreffende Fläche quert und in zwei etwa gleich große Teile teilt, auf beiden Hälften vorzunehmen. Kennarten auf den ersten 3 m vom Rand des Schlages können nicht berücksichtigt werden. Für alle beantragten Schläge sind, nachdem die Aufträge in der App zur Verfügung stehen, Fotobelege einzureichen. Eine Beschreibung zum Vorgehen bei der Kartierung finden Sie auf der Internetseite der LWK: Webcode: 01042761

Öko-Regelung 6 „Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel“:

Ab 2025 kann die Öko-Regelung 6 auch für Hirse und Pseudogetreide beantragt werden.

Gekoppelte Tierprämien für Mutterkühe, Mutterschafe und -ziegen

Bei der gekoppelten Mutterkuhprämie erfolgt keine Änderung.

Bei der gekoppelten Mutterschaf- und ziegenprämie entfällt die Stichtagsregelung zum 01.01. eines Jahres als Höchstförderung im Kalenderjahr. Ferner ist bei der Beantragung der einzelnen Tiere, keine Angabe des Geburtsdatums mehr notwendig. Bei den förderfähigen Tieren muss es sich jedoch wie bisher um Muttertiere (also solche, die zum Antragszeitpunkt aufgrund ihrer altersgerechten Entwicklung die Fortpflanzungsreife erreicht haben) handeln. Die gekoppelte Mutterschaf- und ziegenprämie wird wie bisher mit einer Tierliste als CSV Datei in ANDI hochgeladen. Ein Bestandsverzeichnis ist im Betrieb vorzuhalten.

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

Die Beantragung von Fördermaßnahmen oder die Stellung von Auszahlungsanträgen in den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) können Sie unmittelbar mittels ANDI 2025 durchführen. Hierzu sind Angaben bei der jeweiligen Antragsfläche unter dem Menüpunkt Schläge und Teilschläge vorzunehmen. Für die Erfassung von Zuschlägen steht ein neuer Menüpunkt „AUKM-Zuschläge“ unter der Flächenbearbeitung zur Verfügung. Dort können auch die jährlich zu beantragenden Zuschläge bereits bewilligter Maßnahmen erfasst werden. Für die Zuschläge mit UNB-Beteiligung steht Ihnen im Anschluss der Antragsabgabe eine Druckfunktion für die von der UNB zu unterzeichnenden Dokumente zur Verfügung. Diese Anlagen sind bei den Bewilligungsstellen der LWK einzureichen und können auch über die neue Dokumenten-Upload Funktion der ANDI- Startseite versendet werden.

Wichtig: Der Antrag auf Teilnahme an den AUKM muss bis spätestens 15.05. vollständig vorliegen, anderenfalls wird der Antrag abgelehnt.

Wichtiger Hinweis zur Kombination von Ökoregelungen (ÖR) mit Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der alten und neuen Förderperiode: Bitte beachten Sie bei der Beantragung von Ökoregelungen auf Flächen mit bewilligten AUKM, dass die Kombinierbarkeit ggf. nicht gegeben ist. Dies kann zu Abzügen, Ablehnungen oder Rückforderungen bei den AUKM führen. Eine Darstellung der Kombinationsmöglichkeiten finden sie unter dem unten genannten Link bzw. QR-Code. Bitte informieren Sie sich.

Bei Erst- Folge- und Neuanträgen sind weitere Angaben unter Nr. 7.2 zu tätigen. Für die aktuelle Förderperiode können außer bei Maßnahme BV1 in 2025 nur Folgeanträge für bereits laufende Verpflichtungen gestellt werden. Welche Maßnahmen (Teilinterventionen) für Erst- Folge- und Neuanträge beantragt werden können und welche Verpflichtungsdauer diese haben, entnehmen Sie bitte der Aufstellung „Übersicht über die Agrarumweltmaßnahmen 2025“ in den Druckdokumenten von ANDI. Unter AUKM finden Sie die weiteren Vordrucke. Folgeanträge sind wie in den Vorjahren nur bei einer Restlaufzeit der Verpflichtung von zwei Jahren möglich (Ausnahme BV1). Bei Erst- Folge und Neuanträgen muss grundsätzlich die Mindestfördersumme von 250 EUR überschritten werden. Soweit noch Antragsunterlagen in Papierform einzureichen sind, werden Sie in ANDI 2025 darauf hingewiesen. Da nicht alle in Niedersachsen angebotenen Maßnahmen auch für Bremen und Hamburg gelten, ist es wichtig auch diese Einschränkungen zu beachten. Bitte beachten Sie, die folgenden Einschränkungen in der Antragstellung 2025:

Für Betriebe mit Betriebssitz in Niedersachsen (NI) ist es nur möglich, für folgende Teilinterventionen einen Antrag zu stellen:

Erst-, Folge- und Neuanträge: BV 1

Folgeanträge: BV 3, AN 1, AN 2, AN 4 - AN 9, BF 1, BF 2, BK 1, GN 1 - GN 5 (GN 56 sowie GN 58), BB 1, BB 2.

Bei den Teilinterventionen mit Flächenbegrenzungen ist es nur möglich Folgeanträge bis zur erlaubten Flächenhöhe zu stellen. Die Flächenbegrenzung gilt pro Begünstigten.

D. h. in den Teilinterventionen AN 2 und AN 8 können jeweils bis maximal 10 ha,

in der Teilintervention AN 7 bis maximal 20 ha,

in der Teilintervention BF 2 bis maximal 3 ha (Ausnahme: Für Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Bundesprogramm Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz in den Projektgebieten Göttingen und Dümmer gibt es keine Flächenbegrenzung) und in der Teilintervention GN 1 bis maximal 30 ha F-Anträge beantragt werden.

Für Betriebe mit Betriebssitz in Bremen (HB) ist es nur möglich für folgende Teilinterventionen einen Antrag zu stellen:

Erst-, Folge- und Neuanträge: BV 1

Folgeanträge: BV 3, AN 2, AN 8, AN 9, BF 2, BK 1, GN 1, GN 2, GN 4, GN 5 (GN 56 sowie GN 58).

Bei den Teilinterventionen mit Flächenbegrenzungen ist es nur möglich Folgeanträge bis zur erlaubten Flächenhöhe zu stellen. D. h. in der Teilintervention BF 2 können bis maximal 3 ha beantragt werden. Die Flächenbegrenzung gilt pro Begünstigten.

Für Betriebe mit Betriebssitz in Hamburg (HH) ist es nur möglich, für folgende Teilintervention einen Antrag zu stellen:

Erst-, Folge- und Neuanträge: BV 1

Folgeanträge: AN 2, AN 8, BF 1, BF 2, GN 5 (GN 56 sowie GN 58), BK 1.

Einzelheiten zu den in 2025 angebotenen AUKM und Informationen zu den Fördervoraussetzungen der jeweiligen Maßnahme sowie Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (https://www.aum.niedersachsen.de).

Bewirtschafterwechsel: Bei einem Bewirtschafterwechsel ist eine Anlage Bewirtschafterwechsel (Anlage 7a) mit dem Sammelantrag einzureichen. Achtung, hier ist zwingend die Anlage Bewirtschafterwechsel aus 2025 zu verwenden!

Wichtige Hinweise zu Verwaltungssanktionen

Sofern Ihnen selbst auffällt, dass Sie gegen Auflagen, Verpflichtungen oder Fördervoraussetzungen verstoßen haben oder dass Abweichungen vorliegen, so zeigen Sie diese selbst bei Ihrer zuständigen Bewilligungsstelle an, um ggf. hohe Verwaltungssanktionen zu vermeiden. Denken Sie daran, Ihre förderspezifischen Aufzeichnungen vollständig zu führen und aktuell zu halten.

Halten Sie unbedingt sämtliche Terminvorgaben ein. Dies beinhaltet nicht nur Aussaat- und Nutzungstermine, sondern insbesondere auch die Unterstellung unter das Kontrollverfahren bei der Einführung des Ökologischen Landbaus. Die Unterstellung ist bis spätestens 31.01.2026 durchzuführen.

Tierbezogene ELER-Förderung: Sommerweide für Milchkühe

Auch in 2025 können Betriebe mit Betriebssitz in Niedersachsen oder Hamburg eine Förderung der Sommerweidehaltung von Milchkühen beantragen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass auch die Tiere in Niedersachsen bzw. Hamburg gehalten werden.

Die wesentliche Bedingung für die Gewährung der Prämie ist, dass allen Milchkühen des Betriebes im Zeitraum ab dem 16.05 bis einschließlich 15.09. ein täglicher Weidegang von mindestens 6 Stunden gewährt werden muss, soweit Krankheit oder zu erwartende Schäden des Tieres dem nicht entgegenstehen. Die vollständigen Förderbedingungen und weitere Hinweise finden Sie unter www.ml.niedersachsen.de/sommerweide.

Im ANDI-Antrag ist unter Nr. 4.3 lediglich die Teilnahme an der Maßnahme zu beantragen und die Eigenschaft als Milcherzeuger nachzuweisen. Hierfür sind Nachweise über Milchlieferungen für die Monate Januar bis einschließlich März des Antragsjahres zu erbringen. Eine Angabe von Tieren ist hier nicht erforderlich. Die Berechnung der Förderung erfolgt auf Basis der Meldedaten aus der HiT-Datenbank für die im Weidezeitraum gehaltenen Milchkühe.

Wichtig: Der Antrag auf Teilnahme an der Maßnahme erfolgt ausschließlich in ANDI und muss bis spätestens 15.05. vollständig vorliegen, anderenfalls wird der Antrag gekürzt und nach dem 31.05. abgelehnt. Die Maßnahme muss jährlich neu beantragt werden.

Tierbezogene ELER-Förderung: besonders tiergerechte Haltung von Schweinen (ELER-Tierwohl)

Eine Antragstellung auf eine neue Verpflichtung der besonders tiergerechten Haltung von Schweinen (ELER Tierwohl) wird ab 2024 nicht mehr angeboten.

Wichtig für bestehende Verpflichtungen (Bewilligung im Jahr 2024 mit gültiger Verpflichtung bis 30.11.2025): Hier muss zwingend unter Nr. 4.2.1 im ANDI-Antrag der Auszahlungsantrag gestellt werden. Ohne gültigen Auszahlungsantrag erfolgt keine Auszahlung der Förderung!

Sämtliche Vorgaben, die Prämienhöhen, einen aktuellen Frage- und Antwort-Katalog sowie Hin-weise zu Terminen und die zur Auszahlung einzureichenden Unterlagen finden Sie auch unter www.tierwohl.niedersachsen.de

Erschwernisausgleich und Erweiterter Erschwernisausgleich

Anträge auf den Erschwernisausgleich sind mittels ANDI 2025 zu stellen. Beachten Sie bitte die Beantragung bei neu ausgewiesenen Naturschutzgebieten. Sie müssen entsprechende Angaben bei der jeweiligen Antragsfläche machen und im Menüpunkt EA/EEA unter lfd. Nr. 9 den Erschwernisausgleich beantragen.

Anträge auf den Erweiterten Erschwernisausgleich sind für verschiedene Fallkonstellationen ebenso über ANDI 2025 zu stellen. Die einzelnen Ausgleiche sind im Sammelantrag unter dem Menüpunkt EA/EEA (lfd. Nr. 10) zu beantragen. Darüber hinaus sind Angaben bei der jeweiligen Antragsfläche unter dem Menüpunkt Schläge und Teilschläge zu machen.

Zusätzlich können für die Antragsjahre 2021, 2022, 2023 und 2024, bis die Verordnung über den Erweiterten Erschwernisausgleich in Kraft ist, rückwirkend Anträge auf den Erweiterten Erschwernisausgleich mittels Papierantrag bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachen gestellt werden. Die entsprechenden Vordrucke und weitere Hinweise zur Beantragung des Erweiterten Erschwernisausgleichs sind auf der Internetseite des SLA unter dem Menüpunkt „Dokumente und Formulare“ und dem Menüpunkt „Erweiterter Erschwernisausgleich“ ( https://www.sla.niedersachsen.de/andi/hilfe/eea/eea-202305.html) veröffentlicht.

Folgende Fristen sind im Antragsverfahren 2025 zu berücksichtigen:

Das Antragsfristende im Antragsjahr 2025 für die Anträge auf Direktzahlungen (inkl. gekoppelter Tierprämien) und für die Erst -Folge-, Neu- und Auszahlungsanträge der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie der ELER Tierwohlmaßnahmen ist der 15.05.2025.

Als Tag des Antragseingangs gilt der Zugang des Datenbegleitscheins bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Anschrift der Dienststelle ist auf dem automatisiert erzeugten Datenbegleitschein vorgedruckt.

Auch hier noch einmal der Hinweis, dass ein Hochladen des Datenbegleitscheins über die Funktion „Dokumenten-Upload“ nicht zur Gültigkeit des Antrags führt.

Wenn Sie die Authentifizierung über die BundID oder MUK nutzen, gilt das Datum des erfolgreichen Uploads als Eingangsdatum Ihres Antrags.

Die ggf. von Ihnen in einem anderen Bundesland bewirtschafteten Flächen müssen ebenfalls spätestens bis zu dem vorgenannten Termin im jeweiligen Belegenheitsland der Flächen beantragt werden.

Nach dem 15.05. ist es noch bis zum 31.05.2025 möglich, Sammelanträge einzureichen oder Änderungen zum Sammelantrag vornehmen (mit Ausnahme der gekoppelten Prämie). Nachmeldungen von Tieren zu den Anträgen der gekoppelten Prämien sind nicht möglich. Jede Direktzahlung ist zu kürzen, sofern der Sammelantrag nach Ablauf des 15.05.2025 eingereicht wird. Der Kürzungsbetrag beträgt für jeden Kalendertag, um den der Antrag verspätet eingereicht wird, ein Prozent der berechneten Direktzahlung. Sammelanträge, deren Datenbegleitscheine nach dem 31.05.2025 bei der zuständigen Bewilligungsstelle eingehen, sind abzulehnen.

Anträge auf die gekoppelten Prämie für Schafe, Ziegen und Mutterkühe, Anträge auf Teilnahme an den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, auf Förderung der Sommerweidehaltung sowie auf Teilnahme an der besonders tiergerechten Schweinehaltung, die nach dem 15.05.2025 eingehen oder erst dann vollständig vorliegen, werden abgelehnt.

Nachweise über das Vorliegen der Fördervoraussetzungen können grds. bis zum 30.09. des Antragsjahres nachgereicht werden. Die Fördervoraussetzungen müssen aber spätestens bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vorgelegen haben.

Die Erfassung ganz neuer (Teil-)Schläge oder (Teil-)Landschaftselemente ist bis zum 31.05.2025 möglich, Änderungen an rechtzeitig beantragten (Teil-)Schlägen oder (Teil-) Landschaftselementen können bis zum 30.09.2025 vorgenommen werden.

Wichtig: Bei den genannten Stichtagen für das Fristende handelt es sich um feste Termine. Diese Termine sind daher unbedingt einzuhalten. Auch wenn sie auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag fallen, wird das Fristende nicht auf den nächsten Werktag verschoben.

Hinweis bei Veränderungen von beihilferelevanten Antragsangaben

Veränderungen zu beihilferelevanten Angaben im Sammelantrag Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen sind unverzüglich anzuzeigen. Durch das Mittel der Selbstanzeige können Sie möglicherweise hohe Kürzungen und/oder Sanktionen, die sich aus versehentlich falschen, vergessenen oder nicht mehr aktuellen Angaben im Antrag ergeben, vermeiden.

Fragen / Antworten / Hilfen

Erläuterungen und Hinweise zur Antragstellung sowie zum Ausfüllen des Sammelantrages erhalten Sie nach der Anmeldung in ANDI 2025 in der Übersicht unter dem Punkt „Dokumente und Formulare“ und unter „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ sowie im gesamten Antrag beim "?" Symbol.

In der Anwendung selbst verbirgt sich hinter jedem „?“ Symbol eine entsprechende Verlinkung zur Hilfe des jeweiligen Themas. Sollten Sie Ihre Problemstellung dort nicht finden, so können Sie die am häufigsten gestellten Fragen von anderen Antragstellenden unter dem Fragen-und-Antworten-Katalog („Häufig gestellte Fragen (FAQ) einsehen. Darüber hinaus finden Sie am Ende des textlichen Abschnittes ein Kontaktformular, um Ihre Fragen direkt an das technische Service-Team zu senden.

Auskünfte zum Sammelantrag 2025 erteilt Ihnen auch Ihre zuständige Bewilligungsstelle der Landwirtschafts-kammer Niedersachsen. Die Kontaktdaten können der Anlage zur Erklärung nach Art. 13 und 14 DSGVO entnommen werden, die Sie unter dem Punkt „Dokumente und Formulare“ finden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

- Aktuelles

- Neu in ANDI 2025

- Technische Voraussetzungen

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Technische Nachrichten

- Änderungsanträge

- Bereinigung Überlappung

- AMS-Änderungsmitteilung

- Agrarumweltmaßnahmen und Ansprechpartner

- Andere Bundesländer

- Termine

- Dokumente und Formulare

- Hilfe

- Schnittstellen der Abgabedateien

- Schlaginfo-Portal